看護師の皆さん、こんにちは!

ストレスだらけの毎日に、なるほど、とスッキリして頂ける記事をお届けしたいと頑張っています。

今回は「胸水の看護」について記事にしてみました。

胸水が貯留する病態は、内科、外科、急性期、慢性期、在宅患者さん問わずに起こります。

どんな看護現場にいても遭遇する可能性があると言えます。

この記事では「胸水が貯留する原因「胸水貯留の検査」「胸腔穿刺の介助」について解説していきたいと思います。

最後までお付き合いください。

胸水とは何か?なぜ貯留するのか?

出典:Wiki

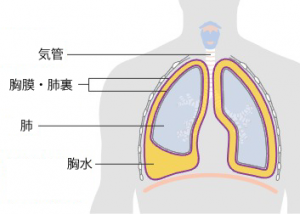

胸に水が溜まる「胸水貯留」とは、肋骨で覆われた陰圧空間である胸腔内に、正常の量を超えた水分が貯留することを指します。

胸腔内には、心臓、肺、気管支、食道などの器官が配置されていて、胸膜という膜で覆われています。

正常な状態でも、少しの胸水があるのが普通です。

ほんのわずかな胸水は、呼吸運動によって肺が膨らんだり、縮んだりする際に組織間の摩擦を少なくする潤滑剤として機能しています。

胸水が増えて貯留する原因は、大きく分けて4つと言われています。

- 感染、炎症等による毛細血管透過性亢進(例:ガン、感染症など)

- うっ血等による静脈圧の上昇(例:うっ血性心不全、腎不全など)

- たんぱく質の低下等による膠質浸透圧低下(例:肝硬変、低栄養、ネフローゼ症候群など)

- その他、胸腔内臓器(心臓、大血管、肺など)手術後の胸腔内出血や炎症

胸水貯留の看護では、症状経過の観察と共に「なぜ胸水が溜まっているのか」病状を正しく理解することが大切になってきます。

胸水が溜まっているかを診断する検査とは

出典:Wiki

胸水が溜まっているかを診断する検査はいくつかあります。

その中でも、胸水貯留を疑った時に真っ先に行う検査は、胸部単純レントゲンです。

各検査で分かることと、検査の注意点をまとめてみましょう。

胸部単純レントゲン

胸水の量が約200ml以上になるとレントゲン上で胸水貯留を診断できると言われています。

レントゲン写真では心胸郭比測定で、うっ血性心不全の有無が分かります。

胸部レントゲン撮影は立位での撮影が基本になります。

病状によりポータブル撮影でベッド上座位、ベッド上臥位など撮影条件が異なると、前回撮影時との比較は難しくなります。

胸部CT

出典:Wiki

胸部CTは臥位での撮影になります。

臥床した状態で、背面に貯留した胸水の量、左右差が鮮明に分かります。

膿胸、肺膿瘍の診断、胸膜の肥厚(炎症性変化)の状態なども詳しく検査できます。

胸水の量が多く、水平臥位保持で呼吸苦が強くなる患者さんは検査自体が困難な場合もあります。

超音波検査

胸部レントゲンやCTで胸水貯留が見られた患者さんの、胸腔穿刺時に実施されることがあります。

胸腔内に穿刺針を入れる時、肺や血管などの臓器を傷つけないよう、超音波で確認しながら針を進めていきます。

胸部MRI

出典:Wiki

胸腔内の腫瘍性病変など、形態的異常を診断するために実施されることが多いです。

胸部CTよりもさらに撮影時間が長くかかるため、呼吸苦のある患者さんには適していません。

胸水が溜まっている患者さんの症状を観察しよう

胸水が溜まってくると、肺は水に浸かった状態になってしまいます。

胸水が少量であれば、臥床しても呼吸苦はありません。

しかし、胸水の量が増えるにつれて、上体を起こしたファーラー位を取らなければ呼吸苦や酸素飽和度の低下が起こってきます。

上体を起こした状態では、胸水は横隔膜側に集まり呼吸できる肺の範囲が大きくなるためです。

胸水貯留の代表的な症状は以下の通りです。

- 労作時の息切れ

- 水平臥位による呼吸困難感、座位による症状軽減

- 体位変換による呼吸苦の減弱(左右片方のみ胸水貯留の場合)

- 胸痛

- 咳込み

- 疲労感

- 吃逆(しゃっくり)

胸腔内臓器の術後で胸腔ドレーンが留置されている患者さんでは、100ml/時間以上の胸腔排液が観察された場合、緊急対応が必要な病状と言われています。

直ちに医師に報告したほうが良いでしょう。

看護師が行う、胸腔穿刺の介助の実際

胸腔穿刺とは、胸腔内に穿刺針やドレーンを挿入することを言います。

溜まった胸水を体外に排出する以外にも、肺胞が破れて胸腔内が陽圧になり肺が縮んでしまう「気胸」の場合も行われます。

ここでは胸水貯留に対して、一時的に胸腔穿刺し、胸水を排出する方法について解説していきます。

胸腔内にドレーンチューブを留置して、持続吸引する方法はまたの機会に紹介したいと思います。

胸腔穿刺の必要物品を準備しよう

消毒液(イソジン等)

消毒液(イソジン等)

患者さんに消毒液のアレルギーが無いことを確認しておきましょう。- 清潔セッシ・膿盆

穿刺針、注射針を分別し、針刺しを起こさないように注意しましょう。 - 滅菌ガーゼ(適量)

- 胸腔穿刺針

種類、長さ、太さは医師の指示によります。 - 局所麻酔薬(0.5%キシロカイン等)

- 滅菌手袋

医師が使用するサイズは事前に確認しておきましょう。 - 注射針(18、23G適量)・注射器(5・10・20ml各適量)

- 処置用シーツ

吸水シーツがより望ましいでしょう。衣類やシーツが消毒液や排液で汚れないように注意しましょう。 - 清潔穴あき覆布

- 絆創膏(幅広で伸縮性のあるもの)

- 滅菌スピッツ(数本)

細菌培養、細胞診、一般性状など検査項目によって本数が変わります。柔軟に対応できるよう、数本準備しておきましょう。 - 油性マジック

医師が穿刺部位をチェックする時に使用します。 - 検査・処置承諾書(同意書)

- 指示があれば、超音波検査機と検査技師の手配

超音波検査下で穿刺を行うこともあります。 - モニター類、バイタルサイン測定用器具

- 排液用容器・三方活栓・エクステンションチューブ

胸腔穿刺の介助と患者さんへの説明

① 事前準備

- 患者さんが胸腔穿刺の目的を理解されているか、同意書が取れているかを確認しましょう。

処置の前に、排泄を済ませて頂くよう説明します。 - 処置中の注意点を患者さんに説明します。

●医師・看護師が声をかけた時は呼吸を一時止めること。

●処置中は咳やくしゃみをしないようにすること。

●処置中は体を動かさないようにすること。

② セッティングを行う

- セミファーラー位か、オーバーテーブルにうつぶせるような体位になります。

- 穿刺部位は「胸壁後腋窩線上第7〜8肋骨上線」、穿刺部周囲を広く開けておきます。

- 処置用シーツで、シーツや着衣が汚れないようにガードします。

- 酸素飽和度モニターなどのモニター類を装着します。

- 超音波検査機を設置、医師が入るスペースを作り、ベッドサイドの環境整備を行います。

- 異常があればすぐに応援看護師を呼べるよう、ナースコールを手元に設置します。

救急カートの物品は事前にチェックしておきましょう。

③ 穿刺の介助

- 消毒の介助を行います。穿刺部を中心に外側に円を書くよう、数回消毒します。

- 医師に滅菌手袋を渡します。

- 清潔操作で、胸腔穿刺針、注射器、注射針、滅菌ガーゼ等を滅菌シーツの上に配置します。

- 穿刺する時は、一時呼吸を止めるように声掛けをし、患者さんに協力を得ます。

- 大量の胸水を急激に抜くと、ショックが起こる危険性があります。

穿刺針に三方活栓とエクステンションチューブを接続し、排液容器に時間をかけて回収する場合もあります。

医師の指示に従って清潔操作を行います。

④ 穿刺中の観察

- 排液中は、苦痛表情の有無、バイタルサイン、チアノーゼ、呼吸困難感、意識状態に注意します。

- 適宜声掛けをして不安の除去に努めます。

- 回収した胸水量と性状を記録します。(性状:黄色透明、血性、淡血性、乳糜様、黄色混濁、浮遊物あり 等)

⑤ 検体の提出

- 医師の指示があれば、滅菌スピッツに排液を入れます。

- 細菌培養、細胞診等検査内容を確認し、必要な本数を用意します。

- 検査内容によっては、至急提出が必要なため、確認しましょう。

⑥ 穿刺針抜去

- 穿刺針抜去部位は、滅菌ガーゼで押さえます。

- 数分間手で押さえ、止血できていることを確認し消毒します。圧迫する手を離して、胸水がにじんでくる場合は再圧迫します。

- ガーゼを厚めにあて、圧迫固定します。圧迫解除を行う時間は医師に確認しておきましょう。

- 患者の安静時間を医師に確認しておきます。(例:1時間はベッド上安静)

⑦ 患者説明

- 当日はシャワー、入浴は止めて頂くよう説明します。

- 呼吸苦、気分不良、穿刺部の出血等があればすぐにナースコールして頂くよう説明します。

- 安静解除し、歩行する時に気分不快や血圧低下を起こす危険もあります。

第一歩行時は看護師が付き添うようにしましょう。

さいごに

分かりにくい、という声が多い胸腔穿刺の介助について解説しました。

初めて胸腔穿刺の介助に当たって不安、という看護師さんの参考になれば幸いです。

胸水貯留の病態は複雑で分かりにくく、重症の患者さんが多いことが特徴です。

胸水貯留のある患者さんは、息苦しさや酸素飽和度の低下をきたし、恐怖と不安を抱えています。

看護師は、安心して治療を受けて頂けるようサポートしていきましょう。

コメント